Dalla nascita dei “ghetti” ebraici alla commemorazione per la Shoah

La comunità ebraica, pur rappresentando una percentuale molto piccola della popolazione italiana, è stata ininterrottamente presente nella nostra penisola da circa 2200 anni. Nell’antica Roma, all’incirca nel 4 a. C., su un totale di 800 mila persone si stimava che ci fossero 40 mila ebrei. Guardando qualche millennio più avanti, ci accorgiamo che su un numero elevato di abitanti, c’erano soltanto diecimila ebrei in più. Questo numero era destinato a crescere grazie all’arrivo degli ebrei espulsi dalla Spagna in seguito al provvedimento messo in atto da Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia nel 1492 (la cosiddetta “Cacciata dei Marrani”).

In Italia, gli ebrei sono sempre vissuti in gruppi con riti e tradizioni diversi, a seconda della loro provenienza e delle loro origini: italiani, sefarditi (provenienti dalla Spagna) e ashkenaziti (di provenienza tedesca), ai quali sono aggiunti altri ebrei di origine persiana, libanese, egiziana e libica dopo la seconda guerra mondiale e la Shoah.

Durante l’Olocausto, la creazione dei ghetti rappresentò un passo fondamentale nel processo con il quale le comunità ebraiche d’Europa furono prima brutalmente separate dal resto della popolazione, poi perseguitate, e infine sterminate. Di solito, i ghetti erano quartieri recintati che isolavano gli Ebrei dai non-Ebrei e da altre comunità ebraiche e le condizioni di vita al loro interno erano terribili. Come nascono dunque i ghetti ebraici?

La vita nei ghetti, partiamo da Venezia

Sembra che il termine “ghetto” derivi da quello che fu probabilmente uno dei primi ghetti, quello di Venezia, risalente al XIV secolo. Infatti la zona in cui sorse era prima di tutto una fonderia di ferro (“dal veneziano geto o ghèto inteso come getto, cioè la gettata di metallo fuso”; in seguito venne designato come parte integrante della città dedicata agli ebrei.

Da Venezia, poi, il nome venne trasferito in tutti i quartieri analoghi in Europa. Va però sottolineato come il ghetto, al momento della sua istituzione, fosse il quartiere ricco di una città, abitato da mercanti e usurai, chiuso la notte e vietato ai non ebrei. “Solo successivamente Ghetto andò a indicare un quartiere povero”.

Le caratteristiche dei ghetti hanno subìto notevoli variazioni nei secoli e anche in tempi relativamente brevi: poiché gli ebrei non potevano acquisire terreni al di fuori del ghetto durante i periodi di crescita demografica, i ghetti avevano strade anguste e case alte e affollate. Ogni abitante del ghetto rispettava le leggi di un ben preciso sistema giudiziario interno e, poiché spesso c’era bisogno di un visto per lasciare il ghetto, era raro che potesse passarne i confini, delimitati da mura sistematicamente chiuse la notte e durante le feste.

Ferrara, tra ghetti e Sinagoghe

Il quartiere medievale di Ferrara conserva le memorie di una comunità ebraica tra le più antiche d’Italia e del ghetto in cui essa venne segregata dal 1627 all’Unità d’Italia. Via Mazzini era la strada principale dell’antico ghetto, dove un tempo si concentravano i negozi degli ebrei e i vecchi edifici che hanno mantenuto la loro struttura originaria.

Al suo imbocco verso la piazza della Cattedrale vi era uno dei cinque cancelli di chiusura del quartiere e in alto, tra i due archi, una lapide ricorda l’istituzione del ghetto. Via Vignatagliata, Via Vittoria e Piazzetta Isacco Lampronti costituivano il quartiere ebraico, con vecchi edifici: case in cotto, alcune disadorne altre con portali riccamente decorati o con balconcini in ferro battuto, la scuola ebraica dove Bassani insegnò durante la segregazione razziale, il vecchio forno delle azzime, l’asilo e l’ospizio.

Quartiere ebraico di Roma, tra origini e storia dei ghetti

Per capire veramente le evoluzioni che ha subito questo quartiere nel corso dei secoli è molto importante conoscerne la storia. Il ghetto romano ha un anno di istituzione preciso: il 1555 quando in seguito all’emanazione di una bolla papale, gli ebrei romani furono costretti a risiedervi. Ma perché proprio in questa zona? Se nell’antichità classica gli ebrei vivevano in particolare nella zona dell’Aventino, nel corso del ‘500 invece fu il rione Sant’Angelo ad ospitarne gran parte della popolazione.

Nel corso della storia, il ghetto fu più volte dismesso, grazie alle dichiarazioni di parità dei diritti tra ebrei e cristiani sia nel durante il 1700, sia durante il 1800. Si trattò però di brevi periodi, ai quali seguirono nuove reclusioni, fino ad arrivare al 1870 quando si aprì la breccia di Porta Pia terminando in questo modo il potere dei papi.

Roma, cosa vedere tra i ghetti ebraici

Da molti è considerato uno dei quartieri più interessanti e culturalmente vivi della città. Di certo è una zona molto suggestiva e sono numerose le cose da vedere. Il ghetto a Roma è famoso soprattutto per la splendida sinagoga: il Tempio Maggiore, che risale ai primi del 1900. Lo stile architettonico è davvero particolare, durante la costruzione infatti, l’obiettivo era quello di svincolarsi dai canoni del cattolicesimo e il risultato è un edificio ispirato a forme assiro-babilonesi.

Al suo interno, il Tempio Maggiore ospita anche il Museo Ebraico di Roma, una vera istituzione culturale da non perdere, quando si visita la Roma ebraica. Il museo ospita importanti reperti storici, oltre a mostre ed eventi temporanei. Il ghetto degli ebrei a Roma è un luogo che celebra prima di tutto la storia e la cultura della popolazione ebraica: per questo è anche una meta per gli ebrei di tutto il mondo che desiderano riscoprire le proprie origini. Sempre in via del Tempio, che è il cuore pulsante del ghetto, è presente una delle scuole primarie ebraiche più importanti della città. Proprio qui è frequente vedere ragazzi e uomini con il tipico copricapo ebraico, chiamato kippah.

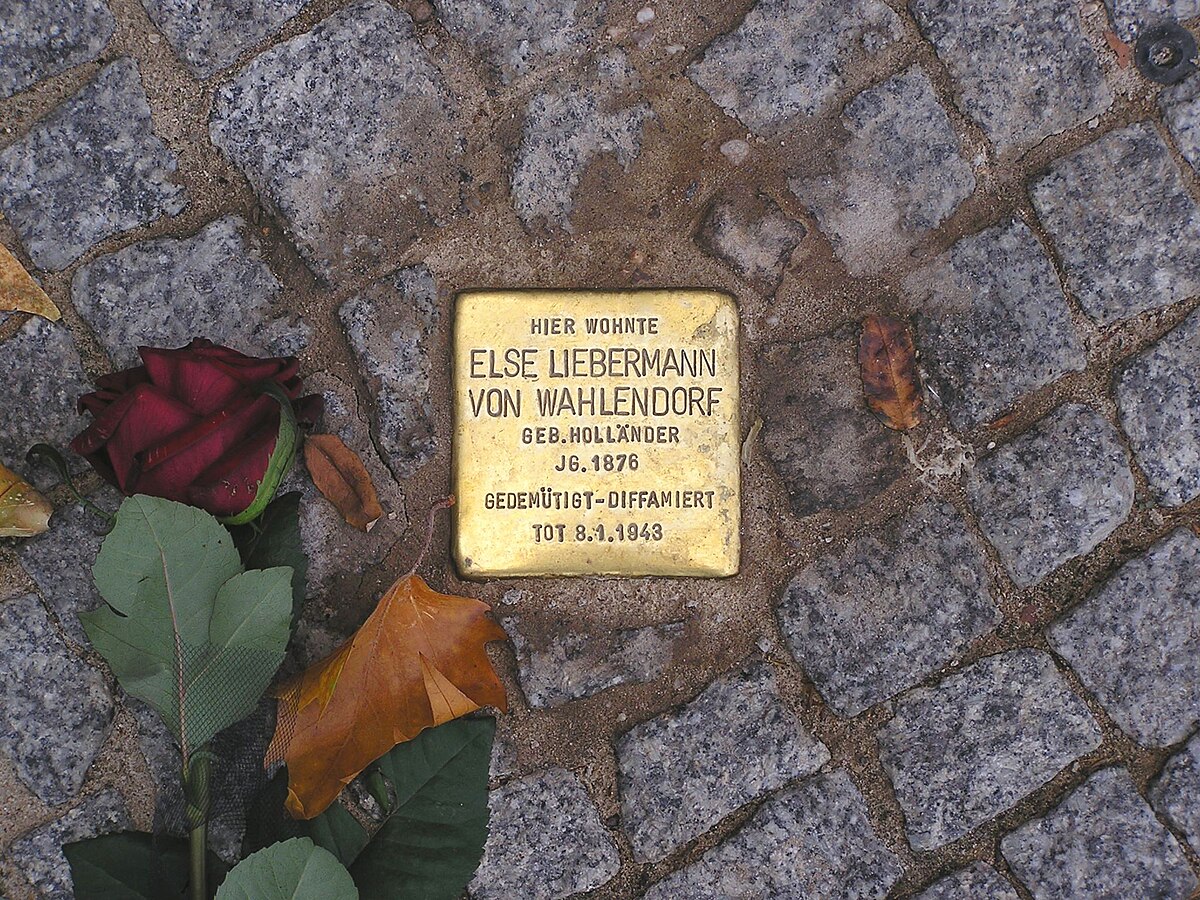

Un ultimo consiglio: quando passeggerai per le vie del ghetto, non dimenticarti di osservare ogni tanto per terra. Troverai infatti numerosi blocchi in cui sono indicati nome e cognome di alcune persone. Si tratta del progetto “pietre d’inciampo” per ricordare i cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti.

Immagine di copertina: pennaevaligia